前回は、五輪建築のデザインの変遷について、ざっくりと振り返った。ダイナミックな構造表現を競う風潮は2008年の北京五輪までで一段落し、2010年のバンクーバー五輪以降は「省CO2」「ローインパクト」がデザイン上の重要テーマに急浮上してきた。大きな流れはそんな感じだ。

では、そうした中で、2020年東京五輪はどんなスタンスで競技施設を整備すべきなのか──。

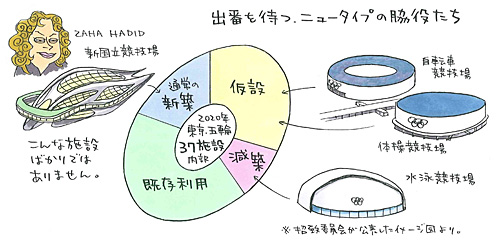

現状で明らかになっている東京五輪の施設整備計画は、東京都と東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会が今年1月に国際オリンピック委員会(IOC)に提出したものだ。日経BP社の建設・不動産総合サイト「ケンプラッツ」の記事によれば、「37の競技会場のうち既存施設は15会場、新設は22会場。新設のうち11会場は恒久施設、11会場は仮設施設とする。新設会場の大半は東京臨海部に建設する。競技会場や選手村などの施設建設に総額4554億円を投じる計画」という。

新国立競技場の完成予想図のインパクトがあまりにも強烈なので、SF的な大規模施設をバンバン造るのだと思っている人がいるかもしれないが、そういうわけではない。基本的な方向性としては次期東京五輪も、昨今の五輪が目指す「省CO2」「ローインパクト」の流れに乗っている。

筆者が注目しているのは、先の記述のうち、「新設は22会場。新設のうち11会場は恒久施設、11会場は仮設施設とする」という点だ。つまり、新設のうち半分は、恒久施設ではなく仮設なのである。

仮設といっても侮るなかれ。通常のプレハブ的な仮設建築のイメージをはるかに超えた工事金額なのだ。例えば、有明に建設する自転車競技施設(トラックレースとBMXに使用)は、仮設なのに65億円の工事費を見積もっている。

そう言われても、自転車競技施設の標準的な工事費がピンとこないかもしれない。実は筆者もピンとこない。そこで調べてみると、2011年に静岡県伊豆市に完成した屋内型自転車競技施設「伊豆ベロドローム」は世界基準の板張り250mトラック、常設1800席で、工事費が約35億円だった。これの2倍近い工事費をかけるわけである。すごいものが造れそうである。

「建てたら残す」という発想からの転換

(日経ビジネスオンラインのページになります)

1967年東京生まれ。1990年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、日経BP社入社。日経アーキテクチュア編集部に配属。以来、建築一筋。現在は日経アーキテクチュアにて「建築巡礼/古建築編」を連載中。

◇主な著書

『菊竹清訓巡礼』(日経BP) 2012

『ポストモダン建築巡礼』(日経BP) 2011

『昭和モダン建築巡礼東日本編』(日経BP) 2008

『昭和モダン建築巡礼西日本編』(日経BP) 2006